- そもそも「ほくろ」とは

- ほくろが盛り上がってきた…これって悪性?ほくろのがんの見分け方

- ほくろ除去の方法

- ほくろ除去の流れ

- ほくろ除去はしない方がいい?デメリットはある?

- ほくろ除去で後悔しないためのポイント

- ほくろ除去の費用(自費診療の場合)

そもそも「ほくろ」とは

ほくろは医学用語で「色素性母斑(しきそせいぼはん)」と言います。

ほくろは医学用語で「色素性母斑(しきそせいぼはん)」と言います。

メラニン色素を生成する「メラノサイト」が「母斑細胞」へと変質し、細胞のかたまりとなることで、ほくろができます。

色は黒色~茶色で、まわりとの皮膚との境目が明瞭という特徴があります。

だんだんと大きくなるものもありますが、ほとんどは直径5mm以下で成長が止まります。

5mmを超えて大きくなるもの、短期間で大きくなるもの、まわりの皮膚との境界が曖昧なものについては、悪性腫瘍の可能性を考えて診療する必要があります。

なお、悪性腫瘍の疑いがあるもの、隆起し日常生活の邪魔になっているもの(髭剃りや服の着脱に邪魔になる等)については、その除去について保険が適用されます。

気になるほくろ・ほくろのようなものがある場合には、お気軽に当院にご相談ください。

ほくろが盛り上がってきた…

これって悪性?

ほくろのがんの見分け方

ほくろの中には、平坦なものと隆起しているものがあります。

隆起したほくろは目立ちますが、だからといって、そのことだけで悪性腫瘍(皮膚がん)の疑いが強まるということはありません。

ここでは、その見分け方をご紹介します。

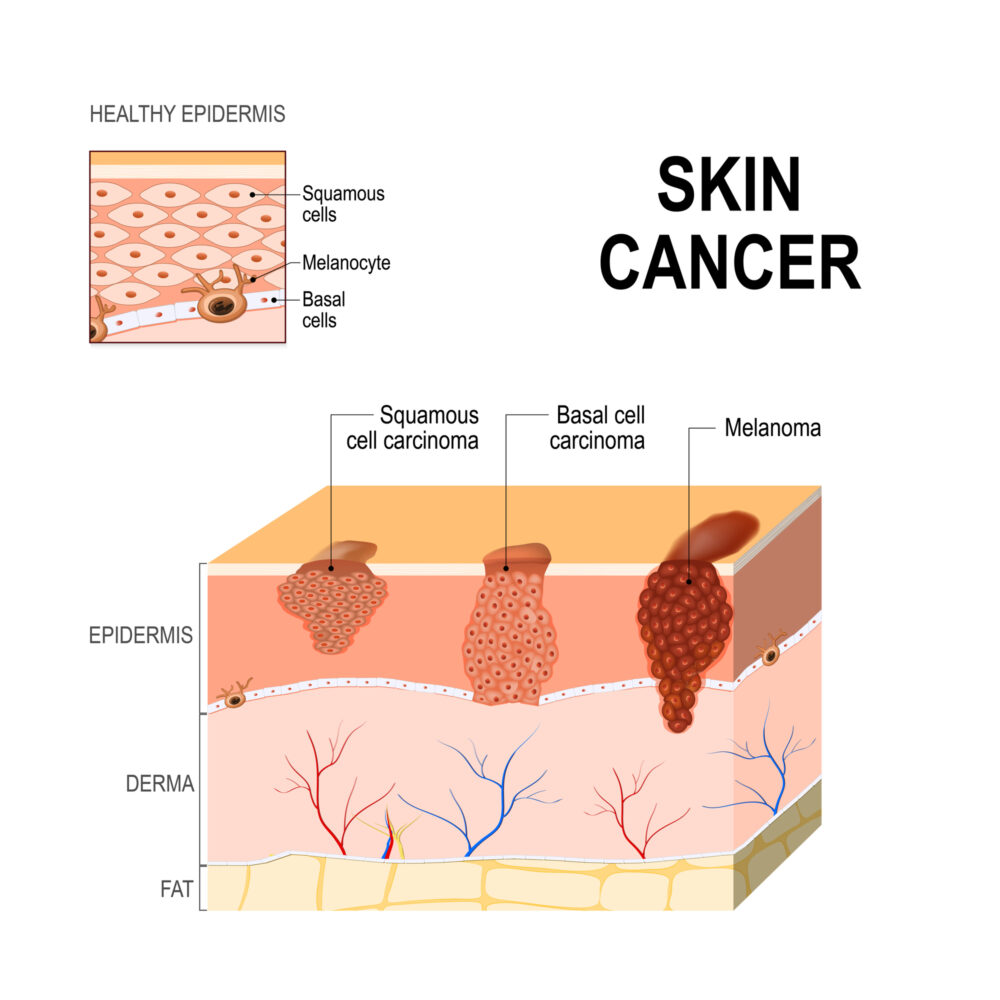

「皮膚がん」とは

皮膚がんとは、皮膚に発生する悪性腫瘍の総称です。

皮膚がんとは、皮膚に発生する悪性腫瘍の総称です。

皮膚がんにはいくつかの種類がありますが、黒いもの(ほくろと似ているもの)としては「メラノーマ(悪性黒色腫)」と「基底細胞がん」が挙げられます。

メラノーマ

メラノーマ(悪性黒色腫)は、以下のように分類されます。

- 悪性黒子型:高齢者の顔に発生しやすい。境界が曖昧で平坦。

- 表在拡大型:黒く平坦である。濃淡が混じり斑状に見られることが多い。

- 結節型:隆起し黒く硬いしこりとして認められる。

- 末端黒子型:手のひらや足の裏に見られる。

基底細胞がん

鼻、まぶたなどの顔の中央に発生することが多い皮膚がんです。表面の艶が特徴的です。

進行すると、中央部が潰瘍化することがあります。

メラノーマよりも頻度の高い皮膚がんです。

メラノーマ(悪性黒色腫)や

基底細胞がんを疑うポイント

悪性のメラノーマ・基底細胞がんは、良性のほくろと比較した場合に、以下のような違いがあります。

1つでも疑わしい症状がありましたら、お早めにご相談ください。

| ほくろ | メラノーマ・基底細胞がん | |

| 形 | 円形または楕円形 | いびつな形になることが多い |

|---|---|---|

| 境目 | 明瞭、くっきりしている | あいまい、ぼんやりしている |

| 色 | 黒色~茶色で色調が均一 | 黒色が多いが色調に濃淡が現れやすい |

| 大きさ | 徐々に大きくなることはあるが5mm程度で止まる | 5mm以上に成長する。急激に大きくなることも |

| 隆起 | 平坦なものもあれば、隆起するものもある | 進行すると隆起することが多い。潰瘍化することも |

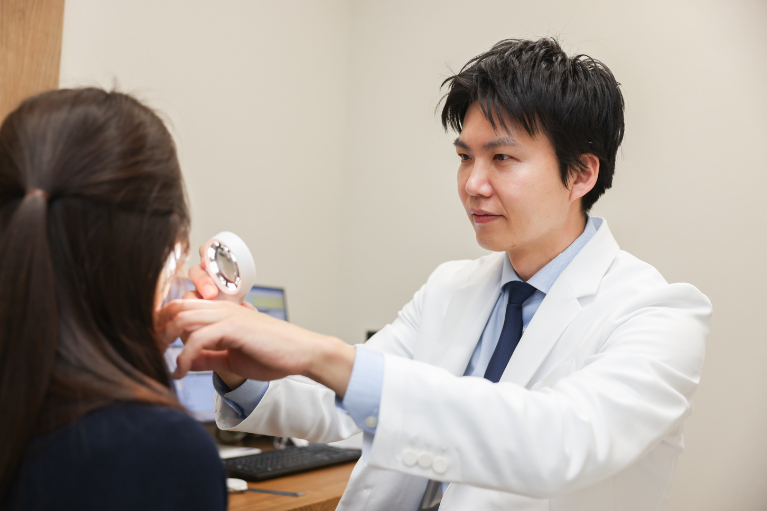

ほくろのがんの検査・診断方法

ほくろであるか皮膚がんであるかの鑑別は、多くの場合、医師の目視やダーモスコピーという拡大鏡によって行いますが、確定診断のためには、病理検査が必要になります。

病理検査

疑わしい組織を切除し、顕微鏡で観察することで確定診断をします。

ダーモスコピー

ダーモスコピーという機器によって光の反射を抑えながら、患部を直接、拡大観察し、良性・悪性の判断をします。

※切開不要の検査ですが、場合によっては上記の病理検査を追加する必要があります。

ほくろ除去の方法

ほくろは、メスを使った手術、またはレーザー治療による除去が可能です。

ほくろは、メスを使った手術、またはレーザー治療による除去が可能です。

悪性が疑われる場合には、手術を選択します。

外科手術による切除

局所麻酔の上、メスでほくろを切り取る手術です。

大きなほくろ・深いほくろであってもしっかりと除去できます。また再発のリスクが少ない治療法です。

切除した組織は、病理検査にかけ、良性・悪性の確定診断ができます。

レーザー治療による除去

レーザーの照射によって、ほくろを削り取る治療です。

小さなほくろでは手術よりも傷痕が目立ちにくいこと、感染・出血のリスクが低いことなどがメリットとなります。

ただし、病理検査が必要な場合には、適応外となります。

| メリット | デメリット | |

| 外科手術 |

|

|

|---|---|---|

| レーザー |

|

|

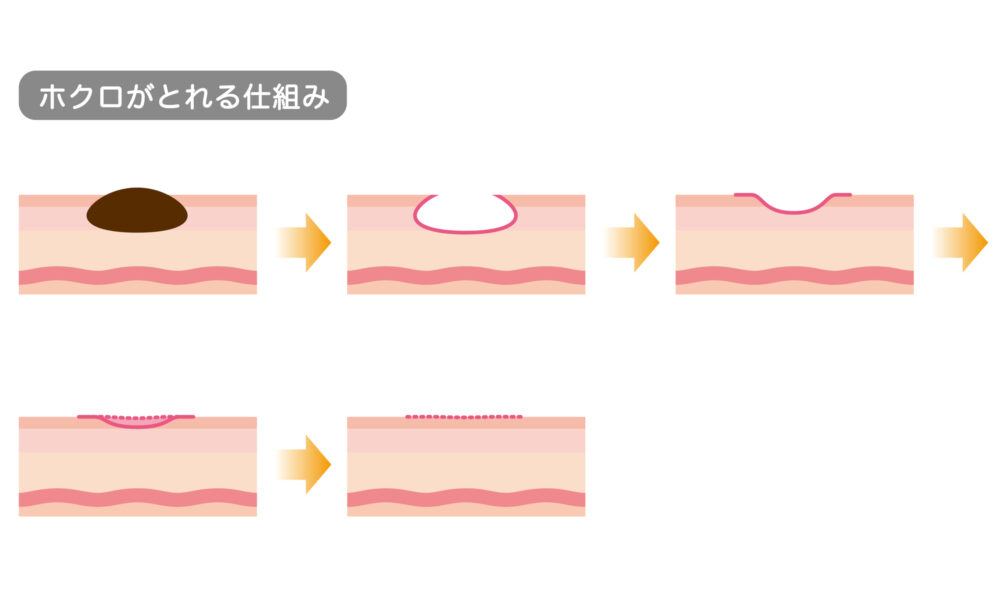

ほくろ除去の流れ

1診察・検査

医師が診察を行います。

医師が診察を行います。

また必要に応じて、ダーモスコピー等の検査を行います。

患者様と相談した上で治療法(手術・レーザー)を選択します。

2局所麻酔~施術

局所麻酔で、手術またはレーザー治療を行います。

局所麻酔で、手術またはレーザー治療を行います。

ほくろ除去後は、軟膏や絆創膏、ガーゼなどにより、傷口を保護します。

なお悪性の疑いがある場合には、手術で採取した組織を病理検査に提出します。

3アフターケア説明

ご自宅での注意点、今後の通院について、ご説明いたします。

ご自宅での注意点、今後の通院について、ご説明いたします。

患部、体調に問題がないことを確認し、お帰りいただきます。

4経過観察

一週間後、経過観察のためにご来院いただきます。

一週間後、経過観察のためにご来院いただきます。

抜糸が必要な場合、この時に行います。

ほくろ除去はしない方がいい?デメリットはある?

当院では細心の注意を払ったほくろ除去を行っておりますが、以下のような問題が起こる可能性を完全に排除することは、残念ながらできません。

メリットだけでなく、デメリットについても事前に把握しておきましょう。気になることがあれば、お気軽に医師にお尋ねください。

ほくろが再発した

ほくろの組織を完全に取り切れなかった場合、ほくろが再発することがあります。手術とレーザー治療を比較した場合、統計的にはレーザー治療の方がやや再発率が高くなります。

患部がへこんだ

ほくろの組織が深い場合など、傷が治ってからもへこみが残ることがあります。一度に大きく組織を除去してしまうと大きなへこみが残ることもあるため、2・3回に分けて取る場合もあります。

患部がケロイド状に盛り上がった

外科的な治療を行う場合、傷痕の線維成分が異常に増殖し、赤み・盛り上がり・引きつれなどが残ってしまうことがあり、この状態を指します。

アフターケアが重要となりますが、ケロイドになりやすい体質(ケロイド体質)の方では避けられないこともあります。

ほくろが取り切れなかった

目に見える形でほくろの組織が残ってしまうというケースです。再手術が必要となります。

ほくろ除去で後悔しないためのポイント

一方で、先述したデメリットのリスクを少しでも小さくするため、患者様にできること・やっていただきたいこともあります。

必ず医療機関で除去する

ほくろの除去は、医療機関において、医師のみが実施できる医療行為です。

ご自身で、または知り合いなどに頼んで、刃物を使う等の方法でほくろの除去をすることは絶対におやめください。

除去後のかさぶたを剝がさない

ほくろの除去後、かさぶたができることがあります。多くの方がご存じの通り、かさぶたの形成は傷の治癒の過程で生じる正常な反応です。

かさぶたを無理に剥がすと、治癒が遅れ、傷痕が残りやすくなります。かゆみや見た目が気になる場合も、触らないようにしましょう。かゆみが強い場合は、医師にその旨を伝えましょう。

医師の指示通りにアフターケアする

軟膏の使用、ガーゼ等による保護、入浴の制限など、医師から受けた指示はお守りくださいますようお願いします。

いずれも、早く、きれいに、安全に治すための指示となります。

患部の保湿や紫外線対策をする

治療後、患部は敏感になっています。乾燥や紫外線などの影響を受けやすい状態ですので、保湿・紫外線対策を行いましょう。

ほくろ除去の費用(自費診療の場合)

※税込価格、手技料・テープ代全て込み

炭酸ガスレーザー

3㎜未満

| 1箇所 | 7,500円 |

|---|---|

|

2箇所 |

14,000円 |

| 3箇所 | 21,000円 |

| 4箇所 | 27,000円 |

| 5箇所 | 33,000円 |

その他

| 施術 | 料金 |

| 切開 | 診察にて |

|---|

ほくろ除去は保険適用になる?

ほくろ除去は、条件付きではありますが、保険が適用されます。具体的には、以下のようなケースが挙げられます。

- ほくろが髭剃り、衣服の着脱の邪魔になる(傷つく・引っかかる等)

- 目の近くにできたほくろで、視野が狭くなる

- 爪が当たり、出血する

- 悪性腫瘍の可能性がある

上記に該当しない、美容のみを目的としたほくろ除去については自費診療扱いとなります。

保険になるか自費になるか判断ができないという場合にも、ぜひ一度当院にご相談ください。